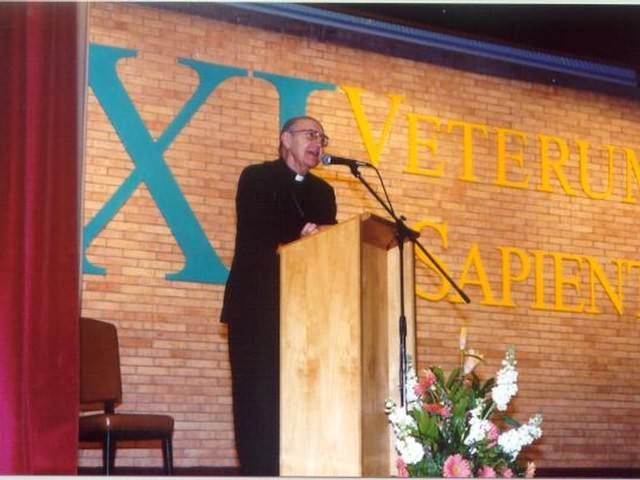

COSTITUZIONE APOSTOLICA VETERUM

SAPIENTIA

|

<

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

IOANNIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XXIII

CONSTITUTIO APOSTOLICA

DE LATINITATIS STUDIO PROVEHENDO

IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

VETERUM SAPIENTIA, in Graecorum Romanorumque inclusa litteris, itemque clarissima antiquorum populorum monumenta doctrinae, quasi quaedam praenuntia aurora sunt habenda evangelicae veritatis, quam Filius Dei, gratiae disciplinaeque arbiter et magister, illuminator ac deductor generis humani,(1) his nuntiavit in terris. Ecclesiae enim Patres et Doctores, in praestantissimis vetustorum illorum temporum memoriis quandam agnoverunt animorum praeparationem ad supernas suscipiendas divitias, quas Christus Iesus in dispensatione plenitudinis temporum(2) cum mortalibus communicavit; ex quo illud factum esse patet, ut in ordine rerum christianarum instaurato nihil sane perierit, quod verum, et iustum, et nobile, denique pulchrum ante acta saecula peperissent.

Quam ob rem Ecclesia sancta eius modi sapientiae documenta, et in primis Graecam Latinamque linguas, sapientiae ipsius auream quasi vestem, summo quidem honore coluit: atque etiam venerandos sermones alios, qui in orientis plagis floruerunt, quippe cum ad humani generis profectum, et ad mores conformandos haud parum valerent, in usum recepit; iidemque sive in religiosis caerimoniis sive in Sacrarum Scripturarum interpretatione adhibiti, usque ad praesens tempus in quibusdam regionibus, perinde ac vivacis antiquitatis. numquam intermissae voces, viguerunt.

Quarum in varietate linguarum ea profecto eminet, quae primum in Latii finibus exorta, deinde postea mirum quantum ad christianum nomen in occidentis regiones disseminandum profecit. Siquidern non sine divino consilio illud evenit, ut qui sermo amplissimam gentium consortionem sub Romani Imperii auctoritate saecula plurima sociavisset, is et proprius Apostolicae Sedis evaderet(3) et, posteritati servatus, cristianos Europae populos alios cum aliis arto unitatis vinculo coniungeret.

Suae enim sponte naturae lingua Latina ad provehendum apud populos quoslibet omnem humanitatis cultum est peraccommodata: cum invidiam non commoveat, singulis gentibus se aequabilem praestet, nullius partibus faveat, omnibus postremo sit grata et amica. Neque hoc neglegatur oportet, in sermone Latino nobilem inesse conformationem et proprietatem; siquidem loquendi genus pressum, locuples, numerosum, maiestatis plenum et dignitatis(4) habet, quod unice et perspicuitati conducit et gravitati.

His de causis Apostolica Sedes nullo non tempore linguam Latinam studiose asservandam curavit eamque dignam existimavit, qua tamquam magnifica caelestis doctrinae sanctissimarumque legum veste(5) uteretur ipsa in sui exercitatione magisterii, eademque uterentur sacrorum administri. Hi namque ecclesiastici viri, ubicumque sunt gentium, Romanorum sermone adhibito, quae sunt Sanctae Sedis promptius comperire possunt, atque cum ipsa et inter se expeditius habere commercium.

Eam igitur, adeo cum vita EccIesiae conexam, scientia et usu babere perceptam, non tam humanitatis et litterarum, quam religionis interest,(6) quemadmodum Decessor Noster imm. mem. Pius XI monuit, qui, rem ratione et via persecutus, tres demonstravit huius linguae dotes, cum Ecelesiae natura mire congruentes: Etenim EccIesia, ut quae et nationes omnes complexu suo contineat, et usque ad consummationem saeculorum sit permansura ..., sermonem suapte natura requirit universalem, immutabilem, non vulgarem.(7)

Nam cum ad EccIesiam Romanam necesse sit omnem convenire ecclesiam,(8) cumque Summi Pontifices potestatem habeant vere episcopalem, ordinariam et immediatam tum in omnes et singulas EccIesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles(9) cuiusvis ritus, cuiusvis gentis, cuiusvis linguae, consentaneum omnino videtur ut mutui commercii instrumentum universale sit et aequabile, maxime inter Apostolicam Sedem et EccIesias, quae eodem ritu Latino utuntur. Itaque tum Romani Pontifices, si quid catholicas gentes docere volunt, tum Romanae Curiae Consilia, si qua negotia expediunt, si qua decreta conficiunt, ad universitatem fidelium spectantia, semper linguam Latinam haud secus usurpant, ac si materna vox ab innumeris gentibus accepta ea sit.

Neque solum universalis, sed etiam immutabilis lingua ab Ecclesia adhibita sit oportet. Si enim catholicae Ecclesiae veritates traderentur vel nonnullis vel multis ex mutabilibus lin guis recentioribus, quarum nulla ceteris auctoritate praestaret, sane ex eo consequeretur, ut hinc earum vis neque satis significanter neque satis dilucide, qua varietate eae sunt, omnibus pateret; ut illinc nulla communis stabilisque norma haberetur, ad quam ceterarum. sensus esset expendendus. Re quidem ipsa, lingua Latina, iamdiu adversus varietates tuta, quas cotidiana populi consuetudo in vocabulorum notionem inducere solet, fixa quidem. censenda est et immobilis; cum novae quorundam verborum Latinorum significationes, quas christianarum. doctrinarum progressio, explanatio, defensio postulaverunt, iamdudum firmae eae sint rataeque.

Cum denique catholica Ecclesia, utpote a Christo Domino condita, inter omnes humanas societates longe dignitate praestet, profecto decet eam lingua uti non vulgari, sed nobilitatis et maiestatis plena.

Praetereaque lingua Latina, quam dicere catholicam vere possumus,(10) utpote quae sit Apostolicae Sedis, omnium Ecclesiarum matris et magistrae, perpetuo usu consecrata, putanda est et thesaurus ... incomparandae praestantiae,(11) et quaedam quasi ianua, qua aditus omnibus patet ad ipsas christianas veritates antiquitus acceptas et ecclesiasticae doctrinae monumenta interpretanda;(12) et vinculum denique peridoneum, quo praesens EccIesiae aetas cum superioribus cumque futuris mirifice continetur.

Neque vero cuique in dubio esse potest, quin sive Romanorum sermoni sive honestis litteris ea vis insit, quae ad tenera adulescentium ingenia erudienda et conformanda perquam apposita ducatur, quippe qua tum praecipuae mentis animique facultates exerceantur, maturescant, perficiantur; tum mentis sollertia acuatur iudicandique potestas; tum puerilis intellegentia aptius constituatur ad omnia recte complectenda et aestimanda; tum postremo summa ratione sive cogitare sive loqui discatur.

Quibus ex reputatis rebus sane intellegitur cur saepe et multum Romani Pontifices non solum linguae Latinae momentum praestantiamque in tanta laude posuerint, sed etiam. studium et usum sacris utriusque cleri administris praeceperint, periculis denuntiatis ex eius neglegentia manantibus.

Iisdem igitur adducti causis gravissimis, quibus Decessores Nostri et Synodi Provinciales,(13) Nos quoque firma voluntate enitimur, ut huius linguae, in suam dignitatem restitutae, studium cultusque etiam atque etiam provehatur. Cum enim nostris temporibus sermonis Romani usus multis locis in controversiam coeptus sit vocari, atque adeo plurimi quid Apostolica Sedes hac de re sentiat exquirant, in animum propterea induximus, opportunis normis gravi hoc documento editis, cavere ut vetus et numquam intermissa linguae Latinae retineatur consuetudo, et, sicubi prope exoIeverit, plane redintegretur. Ceterum qui sit Nobismetipsis hac de re sensus, satis aperte, ut Nobis videtur, declaravimus, cum haec verba ad claros Latinitatis studiosos fecimus: Pro dolor, sunt sat multi, qui mira progressione artium abnormiter capti, Latinitatis studia et alias id genus disciplinas repellere vel coërcere sibi sumant ... Hac ipsa impellente necessitate, contrarium prosequendum iter esse putamus. Cum prorsus in animo id insideat, quod magis natura et dignitate bominis dignum sit, ardentius acquirendum est id, quod animum colat et ornet, ne miseri mortales similiter ac eae, quas fabricantur, machinae, algidi, duri et amoris expertes exsistant.(14)

Quibus perspectis atque cogitate perpensis rebus, certa Nostri muneris conscientia et auctoritate haec, quae sequuntur, statuimus atque praecipimus.

l. Sacrorum Antistites et Ordinum, Religiosorum Summi Magistri parem dent operam, ut vel in suis Seminariis vel in suis Scholis, in quibus adulescentes ad sacerdotium instituantur hac in re Apostolicac Sedis voluntati studiose obsequantur omnes, et hisce Nostris praescriptionibus diligentissime pareant.

2. Paterna iidem sollicitudine caveant, ne qui e sua dicione, novarum rerum studiosi, contra linguam Latinam sive in altioribus sacris disciplinis tradendis sive in sacris habendis ritibus usurpandam scribant, neve praeiudicata opinione Apostolicae Sedis voluntatem hac in re extenuent vel perperam interpretentur.

3. Quemadmodum sive Codicis luris Canonici (can. 1364) sive Decessorum Nostrorum praeceptis statuitur, sacrorum alumni, antequam studia proprie ecclesiastica inchoent, a peritissimis magistris apta via ac ratione congruoque temporis spatio lingua Latina accuratissime imbuantur, hanc etiam ob causam, ne deinde, cum ad maiores disciplinas accesserint ... fiat ut prae sermonis inscitia plenam doctrinarum intellegentiam assequi non possint, nedum se exercere scholasticis illis disputationibus, qui bus egregie iuvenum acuuntur ingenia ad defensionem veritatis.(15) Quod ad eos quoque pertinere volumus, qui natu maiores ad sacra capessenda munia divinitus vocati, humanitatis studiis vel nullam vel nimis tenuem, tradiderunt operam. Nemini enim faciendus est aditus ad Philosophicas vel theologicas disciplinas tractandas, nisi plane perfecteque hac lingua eruditus sit, eius que sit usu praeditus.

4. Sicubi autem, ob assimulatam studiorum rationem in publicis civitatis scholis obtinentem, de linguae Latinae cultu aliquatenus detractum sit, cum germanae firmaeque doctrinae detrimento, ibi tralaticium huius linguae tradendae ordinem redintegrari omnino censemus; cum persuasum cuique esse debeat, hac etiam in re, sacrorum alumnorum institutionis rationem religiose esse tuendam, non tantum ad disciplinarum numerum et genera, sed etiam ad earum docendarum temporis spatia quod attinet. Quodsi, vel temporum vel locorum postulante cursu, ex necessitate aliae sint ad communes adiciendae disciplinae, tunc ea de causa aut studiorum porrigatur curriculum, aut disciplinae eaedem in breve cogantur, aut denique earum studium ad aliud reiciatur tempus.

5. Maiores sacraeque disciplinae, quemadmodum est saepius praescriptum, tradendae sunt lingua Latina; quae ut plurium saeculorum usu cognitum habemus, aptissima existimatur ad difficillimas subtilissimasque rerum formas et notiones valde commode et perspicue explicandas; (16) cum superquam quod propriis ea certisque vocabulis iampridem aucta sit, ad integritatem catholicae fidei tuendam accommodatis, etiam ad inanem loquacitatem recidendam sit non mediocriter habilis. Quocirca qui sive in maximis Athenaeis, sive in Seminariis has profitentur disciplinas, et Latine loqui tenentur, et libros, scholarum usui destinatos, lingua Latina scriptos adhibere. Qui si ad hisce Sanctae Sedis praescriptionibus parendum, prae linguae Latinae ignoratione, expediti ipsi non sint, in eorum locum doctores ad hoc idonei gradatim sufficiantur. Difficultates vero, si quae vel ab alumnis vel a professoribus afferantur, hinc Antistiturn et Moderatorum constantia hinc bono doctorum animo eae vincantur necesse est.

6. Quoniam lingua Latina est lingua Ecclesiae viva, ad cotidie succrescentes sermonis necessitates comparanda, atque adeo novis iisque aptis et congruis ditanda vocabulis, ratione quidem aequabili, universali et cum veteris linguae Latinae ingenio consentanea - quam scilicet rationem et Sancti Patres et optimi scriptores, quos scholasticos vocant, secuti sunt - mandamus proptera S. Consilio Seminariis Studiorumque Universitatibus praeposito, ut ACADEMICUM LATINITATIS INSTITUTUM condendum curet.

Huic Instituto, quo corpus Doctorum confletur oportet, linguis Latina et Graeca peritorum, ex variisque orbis partibus arcessitorum, illud praecipue erit propositum, ut - haud secus atque singularum civitatum Academiae, suae cuiusque nationis linguae provehendae constitutae - simul prospiciat congruenti linguae Latinae progressioni, lexico Latino, si opus sit, additis verbis cum eius indole et colore proprio convenientibus; simul scholas habeat de universa cuiusvis aetatis Latinitate, cum primis de christiana. In quibus scholis ad pleniorem linguae Latinae scientiam, ad eius usum, ad genus scribendi proprium et elegans ii informabuntur, qui vel ad linguam Latinam in Seminariis et Collegiis ecclesiasticis docendam, vel ad decreta et iudicia scribenda, vel ad epistolarum commercium exercendum in Consiliis Sanctae Sedis, in Curiis dioecesium, in Officiis Religiosorum Ordinum destinantur.

7. Cum autem lingua Latina sit cum Graeca quam maxime coniuncta et suae conformatione naturae et scriptorum pondere antiquitus traditorum, ad eam idcirco, ut saepe numero Decessores Nostri praeceperunt, necesse est qui futuri sunt sacrorum administri iam ab inferioris et medii ordinis scholis instituantur; ut nempe, cum altioribus disciplinis operam dabunt, ac praesertim si aut de Sacris Scripturis aut de sacra theologia academicos gradus appetent, sit ipsis facultas, non modo fontes Graecos philosophiae scholasticae, quam appellant, sed ipsos Sacrarum Scripturarum, Liturgiae, Ss. Patrum, Graecorum primiformes codices adeundi probeque intellegendi.(17)

8. Eidem praeterea Sacro Consilio mandamus, ut linguae Latinae docendae rationem, ab omnibus diligentissime servandam, paret, quam qui sequantur eiusdem sermonis iustam cognitionem et usum capiant. Huiusmodi rationem, si res postulaverit, poterunt quidem Ordinariorum coetus aliter digerere, sed eius numquam immutare vel minuere naturam. Verumtamen iidem Ordinarii consilia sua, nisi fuerint a Sacra Congregatione cognita et probata, ne sibi sumant efficere.

Extremum quae hac Nostra Constitutione statuimus, decrevimus, ediximus, mandavimus, rata ea omnia et firma consistere et permanere auctoritate Nostra Apostolica volumus et iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiari mentione dignis.

Datum, Romae, apud Sanctum Petrum, die xxii mensis Februarii, Cathedrae S. Petri Ap. sacro, anno MDCCCCLXII, Pontificatus Nostri quarto.

IOANNES PP. XXIII

(1) TERTULL., Apol. 21; MIGNE, PL 1, 394.

(2) Eph. 1, 10.

(3) Epist. S. Congr. Stud. Vebementer sane, ad Ep. universos, 1

iul. 1908:

Encb. Cler., N. 820. Cf. etiam Epist. Ap. Pii XI, Unigenitus Dei

Filius, 19 mar.

1924: A. A. S. 16 (1924), 141.

(4) Pius XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1 aug. 1922: A.

A. S. 14 (1922),

452-453.

(5) Pius XI, Motu Proprio Litterarum Latinarum, 20 oct. 1924:

A. A. S. 16 (1924), 417.

(6) Pius XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1 aug. 1922: A. A.

S. 14 (1922), 452.

(7) Ibidem.

(8) S. IREN, Adv. Haer. 3, 3, 2; MIGNE, PG 7, 848.

(9) Cfr. C. I. C, can. 218, § 2.

(10) Cfr. Pius XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1 aug. 1922: A.

A. S. 14

(1922), 453.

(11) Pius XII, Alloc. Magis quam, 23 nov. 1951: A. A. S.

43 (1951), 737.

(12) LEO XIII, Epist. Encycl. Depuis le jour, 8 sept. 1899: Acta

Leonis XIII 19 (1899), 166.

(13) Cfr. Collectio Lacensis,

praesertim: vol. III, 1018 s. (Conc. Prov. Westmonasteriense, a. 1859);

vol. IV, 29 (Conc. Prov. Parisiense, a. 1849); vol. IV, 149, 153 (Conc.

Prov. Rhemense, a. 1849); vol. IV, 359, 361 (Conc. Prov. Avenionense,

a. 1849); vol. IV, 394, 396 (Conc. Prov. Burdigalense, a. 1850); vol.

V,

61 (Conc. Stagoniense, a. 1858); vol. V, 664 (Conc. Prov. Colocense, a.

1863);

vol. VI, 619 (Synod. Vicariatus Suchnensis, a. 1803).

(14) Ad Conventum internat. « Ciceronianis Studiis provehendis », 7

sept. 1959;

in Discorsi Messaggi Colloqui del Santo Padre GIOVANNI XXIII,

I, pp. 234-235;

cf. etiam Alloc. ad cives dioecesis Placentinae Romam peregrinantes

habita, 15 apr.

1959: L'Osservatore Romano, 16 apr. 1959; Epist. Pater

misericordiarum, 22 aug.

1961: A. A. S. 53 (1961), 677; Alloc. in sollemni auspicatione

Collegii Insularum

Philippinarum de Urbe habita, 7 oct. 1961. L'Osservatore Romano,

9-10 oct. 1961;

Epist. lucunda laudatio, 8 dec. 1961: A. A. S. 53 (1961), 812.

(15) Pius XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1 aug. 1922: A.

A, S. 14 (1922),

453.

(16) Epist. S. C. Studiorum, Vehementer sane, 1.11.1908: Ench.

Cler, n. 821.

(17) LEO XIII, Litt. Encycl. Providentissimus Deus, 18 nov.

1893: Acta Leonis XIII, 13 (1893), 342; Epist. Plane quidem

intelligis, 20 maii 1885, Acta, 5,

63-64; Pius XII, Alloc. Magis quam, 23 sept. 1951: A. A. S.

43 (1951), 737.

Videas, quaeso, Diem Festum

L'antica sapienza, racchiusa nelle opere letterarie romane e greche, e parimenti i più illustri insegnamenti dei popoli antichi devono essere ritenuti quasi aurora annunziatrice del Vangelo, che il Figlio di Dio, «arbitro e maestro della grazia e della scienza, luce e guida del genere umano» (1) ha annunciato su questa terra.

Infatti i Padri e Dottori della Chiesa riconobbero in questi antichissimi e importantissimi monumenti letterari una certa preparazione degli animi a ricevere la celeste ricchezza, che Gesù Cristo «nel verificarsi della pienezza dei tempi» (2), comunicò ai mortali; da ciò appare chiaramente che, con l'avvento del Cristianesimo, non è andato perduto quanto di vero, di giusto, di nobile e anche di bello i secoli trascorsi avevano prodotto.

Per la qual cosa la Santa Chiesa ebbe sempre in grande onore i documenti di quella sapienza e prima di tutto le lingue Latina e Greca, quasi veste aurea della stessa sapienza; accettò anche l'uso di altre venerabili lingue, che fiorirono nelle regioni orientali, che non poco contribuirono al progresso del genere umano e alla civiltà; le stesse, usate nelle cerimonie religiose o nell'interpretazione delle Sacre Scritture, hanno vigore anche oggi in alcune regioni, quasi non mai interrotte voci di un uso antico ancora vigoroso.

Nella varietà di queste lingue certamente si distingue quella che, nata nel Lazio, in seguito giovò mirabilmente alla diffusione del Cristianesimo nelle regioni occidentali. Giacché, non senza disposizione della Divina Provvidenza accadde che la lingua, la quale per moltissimi secoli aveva unito tante genti sotto l'Impero Romano, diventasse propria della Sede Apostolica (3) e, custodita per la posterità, congiungesse in uno stretto vincolo, gli uni con gli altri, i popoli cristiani dell'Europa.

Infatti, di sua propria natura la lingua latina è atta a

promuovere presso qualsiasi popolo ogni forma di cultura; poiché non

suscita gelosie, si presenta imparziale per tutte le genti, non è

privilegio di nessuno, infine è a tutti accetta ed amica.

Né bisogna dimenticare che la lingua latina ha nobiltà di struttura e

di lessico, dato che offre la possibilità di «uno stile conciso, ricco,

armonioso, pieno di maestà e di dignità» (4), che singolarmente giova

alla chiarezza ed alla gravità.

Per questi motivi la Santa Sede ha gelosamente vegliato sulla conservazione e il progresso della lingua latina e la ritenne degna di usarla essa stessa, «come magnifica veste della dottrina celeste e delle santissime leggi» (5), nell'esercizio del suo magistero, e volle che l'usassero anche i suoi ministri. Infatti questi uomini della Chiesa, ovunque si trovino, usando la lingua di Roma, possono più rapidamente venire a sapere quanto riguarda la Santa Sede ed avere con questa e fra loro più agevole comunicazione.

«La piena conoscenza e l'uso di questa lingua, cosi legata alla vita della Chiesa, non interessa tanto la cultura e le lettere quanto la Religione» (6), come il nostro Predecessore di immortale memoria Pio XI ebbe ad ammonire; egli, essendosi occupato scientificamente dell'argomento, additò chiaramente tre doti di questa lingua, in modo mirabile conformi alla natura della Chiesa: «Infatti la Chiesa, poiché tiene unite nel suo amplesso tutte le genti e durerà fino alla consumazione dei secoli… richiede per sua natura un linguaggio universale, immutabile, non volgare» (7).

Poiché è necessario, invero, che «ogni Chiesa si unisca nella Chiesa Romana» (8) e, dal momento che i Sommi Pontefici hanno «autorità episcopale, ordinaria e immediata su tutte le Chiese e su ogni Chiesa in particolare, su tutti i pastori e su ogni pastore e sui fedeli» (9) di qualunque rito, di qualunque nazione, di qualunque lingua essi siano, sembra del tutto conseguente che il mezzo di comunicazione sia universale ed uguale per tutti, particolarmente tra la Sede Apostolica e le Chiese che seguono lo stesso rito latino. Pertanto, sia i Pontefici Romani, quando vogliono impartire qualche insegnamento alle genti cattoliche, sia i Dicasteri della Curia Romana, quando trattano di affari, quando stendono dei decreti, che riguardano tutti i fedeli, sempre usano la lingua latina, che è accolta da innumerevoli genti, quasi voce della madre comune.

Ed è necessario che la Chiesa usi una lingua non solo

universale, ma anche immutabile. Se, infatti, le verità della Chiesa

Cattolica fossero affidate ad alcune o a molte delle lingue moderne che

sono sottomesse a continuo mutamento, e delle quali nessuna ha sulle

altre maggior autorità e prestigio, ne deriverebbe senza dubbio che, a

causa della loro varietà, non sarebbe a molti manifesto con sufficiente

precisione e chiarezza il senso di tali verità, né, d'altra parte si

disporrebbe di alcuna lingua comune e stabile, con cui confrontare il

significato delle altre.

Invece, la lingua latina, già da tempo immune da quelle variazioni che

l'uso quotidiano del popolo suole introdurre nei vocaboli, deve essere

considerata stabile ed immobile, dato che il significato di alcune

nuove parole che il progresso, l'interpretazione e la difesa delle

verità cristiane richiesero, già da tempo è stato definitivamente

acquisito e precisato.

Infine, poiché la Chiesa Cattolica, perché fondata da Cristo Nostro Signore, eccelle di gran lunga in dignità su tutte le società umane, è sommamente conveniente che essa usi una lingua non popolare, ma ricca di maestà e di nobiltà.

Inoltre, la lingua latina, che «a buon diritto possiamo dire cattolica» (10), poiché è propria della Sede Apostolica, madre e maestra di tutte le Chiese, e consacrata dall'uso perenne, deve essere ritenuta «tesoro di incomparabile valore» (11) e quasi porta attraverso la quale si apre a tutti l'accesso alle stesse verità cristiane, tramandate dagli antichi tempi, per interpretare le testimonianze della dottrina della Chiesa (12) e, infine, vincolo quanto mai idoneo, mediante il quale l'epoca attuale della Chiesa si mantiene unita con le età passate e con quelle future in modo mirabile.

Invero, nessuno può dubitare che la lingua latina e la cultura umanistica siano fornite di quella forza che è ritenuta quanto mai adatta a istruire e a formare le tenere menti dei giovani. Per suo mezzo, infatti, si educano, maturano, si perfezionano le migliori facoltà dello spirito; la finezza della mente e la capacità di giudizio si acuiscono; inoltre, l'intelligenza del fanciullo viene più convenientemente formata a comprendere e a giudicare nel giusto senso ogni cosa; infine, si impara a pensare e a parlare con sommo ordine.

Se si riflette su tutti questi meriti, si comprende perché i Pontefici Romani cosi frequentemente hanno sommamente lodato non solo l'importanza e l'eccellenza della lingua latina, ma ne hanno prescritto lo studio e la pratica ai sacri ministri dell'uno e dell'altro clero, senza omettere di denunciare i pericoli derivanti dal suo abbandono.

Spinti anche Noi da questi gravissimi motivi, come i nostri Predecessori e i Sinodi Provinciali (13), con ferma volontà intendiamo adoperarci perché lo studio e l'uso di questa lingua, restituita alla sua dignità, faccia sempre maggiori progressi. Poiché in questo nostro tempo si è cominciato a contestare in molti luoghi l'uso della lingua Romana e moltissimi chiedono il parere della Sede Apostolica su tale argomento, abbiamo deciso, con opportune norme, enunciate in questo documento, di fare in modo che l'antica e mai interrotta consuetudine della lingua latina sia conservata e, se in qualche caso sia andata in disuso, sia completamente ripristinata.

Del resto, quale sia il nostro pensiero su tale argomento, crediamo di averlo abbastanza chiaramente dichiarato quando rivolgemmo queste parole ad illustri studiosi del Latino: «Purtroppo vi sono parecchi che, esageratamente sedotti dallo straordinario progresso delle scienze hanno la presunzione di respingere o limitare lo studio del Latino e di altre discipline di tal genere… Precisamente mossi da questa necessità, Noi riteniamo che si debba intraprendere il cammino opposto. Poiché l'animo si nutre e compenetra di tutto ciò che maggiormente onora la natura e la dignità dell'uomo, con maggiore ardore si deve acquisire ciò che arricchisce ed abbellisce lo spirito, affinché i miseri mortali non siano freddi, aridi e privi di amore, come le macchine che fabbricano» (14).

Dopo aver esaminato queste cose e dopo averle valutate attentamente, con sicura coscienza del Nostro ufficio e nell'esercizio della Nostra autorità, stabiliamo e ordiniamo quanto segue:

1. Sia i Vescovi che i Superiori Generali degli Ordini religiosi si adoperino efficacemente perché nei loro Seminari e nelle loro Scuole, nelle quali i giovani vengono preparati al sacerdozio, tutti si conformino con impegno alla volontà della Sede Apostolica e obbediscano con la maggiore diligenza a queste Nostre prescrizioni.

2. I medesimi Vescovi e Superiori Generali degli Ordini religiosi, mossi da paterna sollecitudine, vigileranno affinché nessuno dei loro soggetti, smanioso di novità, scriva contro l'uso della lingua latina nell'insegnamento delle sacre discipline e nei sacri riti della Liturgia e, con opinioni preconcette, si permetta di estenuare la volontà della Sede Apostolica in materia e di interpretarla erroneamente.

3. Come è stabilito nelle disposizioni sia del Codice di Diritto Canonico sia dei Nostri Predecessori, gli aspiranti al Sacerdozio, prima di intraprendere gli studi ecclesiastici veri e propri, siano istruiti nella lingua latina con somma cura e con metodo razionale da maestri assai esperti, per un conveniente periodo di tempo, «anche per il motivo che, in seguito, avvicinatisi a discipline di maggior impegno… non accada che, ignorando la lingua, non possano giungere alla completa comprensione delle dottrine e nemmeno esercitarsi nelle dispute scolastiche, per mezzo delle quali le menti dei giovani si affinano alla difesa della verità» (15). E vogliamo che questa norma sia estesa anche a coloro che, chiamati per volontà divina a ricevere i sacri ordini in età avanzata, si applicarono poco o nulla agli studi umanistici. Nessuno, invero, deve essere introdotto allo studio delle discipline filosofiche o teologiche se non sia stato pienamente e perfettamente istruito in questa lingua e sappia bene usarla.

4. Se in qualche paese, poi, per aver adottato un programma di studio proprio delle scuole pubbliche dello Stato, lo studio della lingua latina abbia subito delle diminuzioni, con danno di un insegnamento solido ed efficace, decretiamo che in tal caso sia completamente ripristinato l'ordine tradizionale dell'insegnamento di tale lingua per la formazione dei sacerdoti: poiché tutti devono persuadersi che, anche in questo campo, il metodo di istruzione dei futuri sacerdoti deve essere difeso scrupolosamente, non solo circa il numero ed i generi delle materie, ma anche relativamente ai periodi di tempo necessari per insegnarle. E se, qualora lo richiedano circostanze di tempo e di luogo, si debbano per necessità aggiungere delle discipline a quelle comuni, in tal caso o si prolunghi il corso degli studi o se ne compendi la trattazione, o, infine, se ne rinvii lo studio ad altro momento.

5. Le più importanti discipline sacre, come è stato assai

spesso ordinato, devono essere insegnate in lingua latina, la quale,

come lo dimostra l'esperienza di parecchi secoli, «è stimata la più

adatta a spiegare l'intima e profonda natura delle nozioni e delle

forme con assoluta chiarezza e lucidità» (16); tanto più che essa si è

venuta arricchendo di vocaboli appropriati e precisi, adatti a

difendere l'integrità della fede cattolica, e non poco adatta recidere

ogni vuota verbosità.

Per la qual cosa, coloro che nelle Università o nei Seminari insegnano

tali discipline sono obbligati e a parlare in latino e ad usare testi

scritti in latino. Se alcuni, ignorando la lingua latina, non sono

nella possibilità di obbedire a queste prescrizioni della S. Sede,

siano gradatamente sostituiti da docenti a ciò preparati. Se poi alunni

e professori addurranno delle difficoltà, è necessario che queste siano

vinte dalla fermezza dei Vescovi e dei Superiori religiosi e dalla

buona disposizione dei docenti.

6. Poiché la lingua latina è lingua viva della Chiesa, che

dev'essere continuamente adattata alle crescenti necessità del

linguaggio e arricchita con nuovi e appropriati e convenienti vocaboli,

secondo una regola costante, universale e conforme allo spirito

dell'antica lingua latina - regola che già seguirono i Santi Padri e i

migliori scrittori «scolastici» - affidiamo l'incarico alla Sacra

Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi di fondare

un'Accademia di Studi Latini.

A tale Accademia, nella quale occorre sia costituito un Collegio di

Professori espertissimi in Latino e in Greco, chiamati dalle diverse

parti del mondo, sarà soprattutto ordinato che, non diversamente da

quanto accade per le Accademie nazionali costituite per l'incremento

della lingua nazionale dei rispettivi paesi, provveda

contemporaneamente ad un ordinato sviluppo dello studio della lingua

latina e ad accrescere, se necessario, il lessico con parole adatte

alla sua natura ed al suo carattere, e tenga, nello stesso tempo dei

corsi sul latino di ogni epoca, ma soprattutto di quella Cristiana. In

queste scuole saranno altresì istruiti ad una più profonda conoscenza

del latino, al suo uso, ad un modo di scrivere appropriato ed elegante

quanti sono destinati o ad insegnarlo nei Seminari e nei Collegi

ecclesiastici, o a scrivere decreti e sentenze, o a curare la

corrispondenza nelle Congregazioni della Santa Sede, nelle Curie, nelle

Diocesi, negli uffici degli Ordini religiosi.

7. Poiché la lingua latina è strettamente connessa con quella greca, e per l'insieme della sua struttura e per l'importanza dei testi tramandati, è necessario che anche in questa siano istruiti, come molte volte i Nostri Predecessori hanno ordinato, i futuri ministri dell'arte fin dalle scuole inferiori e medie, affinché, quando si applicheranno alle discipline superiori e soprattutto se raggiungeranno i corsi accademici sulle Sacre Scritture e sulla Sacra Teologia, essi abbiano la possibilità di accostarsi e interpretare giustamente non solo le fonti greche della filosofia «scolastica», ma anche i testi originali delle Sacre Scritture, della Liturgia e dei Padri greci.

8. Alla medesima Sacra Congregazione ordiniamo di predisporre un ordinamento degli studi sulla lingua latina, che tutti dovranno applicare con estrema diligenza, in modo che, quanti lo seguiranno, acquistino appropriata conoscenza e pratica della lingua stessa. Se il caso lo richiederà, le Commissioni degli Ordinari potranno regolare diversamente il programma, ma giammai mutarne o diminuirne la natura e il fine. Nondimeno, gli stessi Vescovi non si permettano di attuare le loro decisioni, se prima la Sacra Congregazione non le avrà esaminate ed approvate.

Infine, in virtù della Nostra Apostolica Autorità vogliamo ed ordiniamo che quanto abbiamo stabilito, decretato, ordinato ed ingiunto con questa Nostra Costituzione resti definitivamente fermo e sancito non ostante qualsiasi prescrizione in contrario, pur degna di speciale menzione.

Dato in Roma, presso San Pietro, il giorno 22 febbraio, Festa

della Cattedra di San Pietro Apostolo, nell'anno 1962, quarto del

Nostro Pontificato.

Ioannes PP. XXIII

Note

1 - TERTULL., Apol., 21: Migne, PL, 1, 394.

2 - S. PAOLO, Epist. agli Efesini, 1, 10.

3 - Epist. S. Congr. Stud. Vehementer sane ad Ep. universos,

1-7-1908: Enchirid. Cler. n° 830. Cfr. anche Epist. Ap. Pio XI Unigenitus

Dei Filius, 19-3-1924: A.A.S. 16 (1924), 141.

4 - Pio XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1-8-1922: A.A.S. 14

(1922), 452-453.

5 - Pio XI, Motu Proprio Litterarum Latinarum, 20-10-24: A.A.S.

6 - Pio XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1-8-1922: A.A.S. 14

(1922), 452.

7 - Ibidem.

8 - S. IRENEO, Adv. Hær., 3, 3, 2: Migne, PG, 7, 848.

9 - Cfr. C.I.C., can. 218, par. 2.

10 - Cfr. Pio XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1-8-1922:

A.A.S. 14 (1922), 453.

11 - Pio XII, Alloc. Magis quam, 23-11-1951: A.A.S. 43 (1951),

737.

12 - Leone XIII, Epist. Encicl. Depuis le Jour, 8-9-1899: Acta

Leonis XIII 19 (1899), 166.

13 - Cfr. Collectio Lacensis, soprattutto vol. III, 1018 s. (Conc.

Prov. Wesmonasteriense, a. 1859); vol. IV, 29 (Conc. Prov. Parisiense,

a. 1849); vol. IV, 149, 153 (Conc. Prov. Rhemense, a. 1849); vol. IV,

359, 361 (Conc. Prov. Amenionense, a. 1849); vol. IV, 394, 396 (Conc.

Prov. Burdigalense, a. 1850); vol. V, 61 (Conc. Prov. Strigoniense, a.

1858); vol. V, 664 (Conc. Prov. Colocense, a. 1863); vol. VI, 619

(Synod. Vicariatus Sutchenensis, a. 1803).

14 - Al Congresso Internazionale ''Ciceronianis Studiis provehendis'',

7-9-1959: in Discorsi, Messaggi, Colloqui del S. Padre Giovanni XXIII,

I, pp. 334-335; cfr. anche Alloc. ad cives diocesis Placentinæ Romam

peregrinantes habita, 15-4-1959: su L'Osservatore Romano, 16-4-1959;

Epist. Pater misericordiarum, 22-8-1961: A.A.S. 53 (1961); Alloc. in

solemni auspicatione Insularum Philippinarum de Urbe Habita, 7-10-1961:

L'Osservatore Romano, 9-10 ottobre 1961; Epist. Iucunda laudatio,

8-12-1961: A.A.S. 53 (1961), 812.

15 - Pio XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1-8-1922: A.A.S. 14

(1922), 453.

16 - Epist. S. Congr. Stud. ''Vehementer sane'' ad Ep. universos,

1-7-1908: Enchirid. Cler. n° 821.

17- LEO XIII, Litt. Encycl. Providentissimus Deus, 18 nov.

1893: Acta Leonis XIII, 13 (1893), 342; Epist. Plane quidem

intelligis, 20-5-1885, Acta, 5,

63-64; Pio XII, Alloc. Magis quam, 23.9.1951: A. A. S.

43 (1951), 737.

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9 10

10

11

11

12

12 13

13

14

14

15

15

16

16 17

17

18

18

20

20

21

21 22

22

23

23

24

24 25

25

26

26

27

27

28

28 29

29

30

30

31

31

32

32 33

33

34

34

35

35 41

41

42

42

43

43

44

44 45

45

46

46

47

47

48

48 49

49

50

50

51

51 53

53

54

54 55

55

56

56

57

57

58

58 59

59